三味線買取でこんな方いませんか?

1 使ってない三味線がある?

2 遺品整理で受け継いだ三味線ですが使わないなら使う方に売りたい。

3 一時期和楽器に凝っていて習っていたが教室代金も高く辞めてしまった。

4 地唄三味線を習っていたが津軽三味線に変えた【逆も然り】

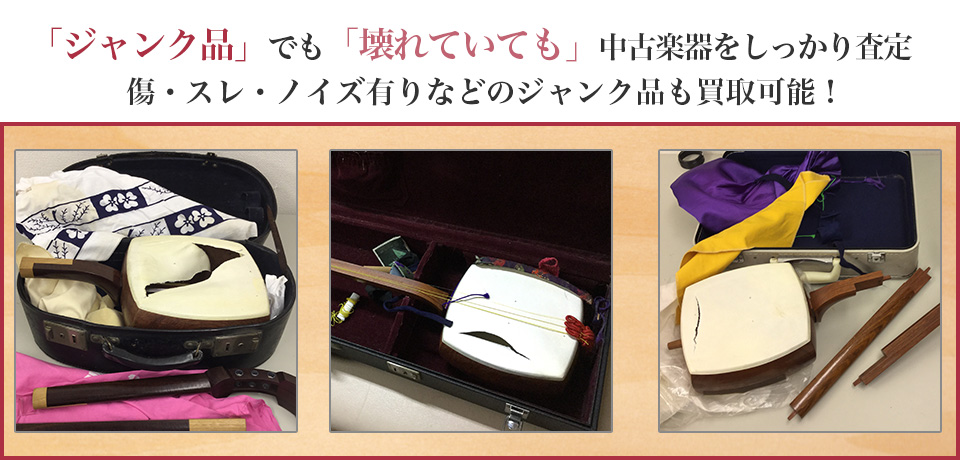

5 三味線の皮が破れてしまって放置している

三味線買取ホームページは公式サイトはこちらから

三味線とは?

三味線とは

三味線は日本独自の弦楽器のひとつで、棹の長さは3尺2寸が標準的とされています。1尺が約30cm、1寸が約3cmですから、1mほどの長さです。

三味線の材料となる木には様々な種類があり、花梨や樫、紅木や紫檀などがつかわれます。最も高級品とされているのは、紅木を使った三味線です。また、上級の製品では音の響きをよくするため、内側にのみで精緻な模様を一面に彫り込むこともあります。

まっすぐな棹とは対照的に胴は少しふくらみのある四角形をしており、主に花梨などを材料として作られます。この胴の両面に特定の動物の皮をはったものが三味線です。古くは猫または犬の皮が貼られ、現在も主流となっています。三味線といえば猫皮のものが有名ですが、価格や生産量の問題から、近年は犬皮の製品が全体の7割ほどを占めています。最近は技術の発達に加え動物愛護の精神からか、合成皮革を使った三味線も広まっています。ただし、音質が劣るとされているため、現在でも主流は動物性の皮革を材料とした三味線です。

ちなみに、沖縄県や奄美諸島などの一部の地域では三味線ではなく「三線(さんしん)」と呼ばれています。

三味線は3本の弦を持ち、それぞれ一の糸、二の糸、三の糸と呼ばれます。一の糸は最も太くて低い音を、三の糸は最も高い音を出すことができ、二の糸は一の糸と三の糸の中間とされています。演奏する際には、胴皮と糸との間に駒をはさみ、左手の指で棹の上の方で弦を押さえ、音調を決めてから右手に持った撥で音を鳴らします。弦を押さえて音調を変える、という点ではギターやベースに近いものがあるかもしれませんね。

木材の質や演奏具により音調が変わる三味線ですが、調弦方によっても異なります。三味線の調弦法には本調子、二上り、三下り、などがあり、本調子が最も基本となる調弦とされています。

和楽器である三味線ですが、その材料は、必須の犬や猫の皮に始まり、花梨や紅木、紫檀などの材木類、糸巻きの黒檀や撥の鼈甲に至るまで、そのほとんどを輸入品でまかなっています。

三味線の歴史

2.三味線の歴史

三味線の起源は諸説ありますが、大元は中国の「三弦」という楽器である、という説が一般的です。日本には16世紀頃に琉球(今の沖縄県)から泉州堺(今の大阪府)に持ち込まれたとされています。

和楽器のひとつであり、浄瑠璃などの日本の伝統芸能には欠かせない存在である三味線ですが、歴史は比較的浅いのです。

さて、三味線の直接的なご先祖をもっとさかのぼってみましょう。三味線は楽器の種類でいうと「リュート属」に分類され、ギターなどを同じ仲間とされています。

最も古い「リュート属」に分類される楽器は古代エジプトの壁画にも登場しているというのだから驚きですね。ところが、こちらの楽器が姿形を変えてはるかユーラシア大陸を渡り、極東の日本で三味線となったのかどうかははっきりとしていません。

三味線の直接のご先祖とされる中で一番古いものは、中国の秦代に誕生した楽器です。こちらはトルコ族の手によって中東に伝えられ、三味線の仲間であるイランのシタールになったとされています。このシタールは「3つの弦」という意味ですが、このことからも三味線に近い仲間だと想像できると思います。

このシタールが再び中国の出戻り、そこで姿を変えて三弦がうまれました。この楽器は中国との貿易により16世紀に琉球王国にもたらされ、そこで再び姿を変えて三線となりました。

16世紀の末ごろに堺にもたらされた三弦は急速に改良を施されていきます。豊臣秀吉が淀の方に三味線を贈る頃には、少々の違いはあるもののすでに三味線の原型は完成していました。

三弦から三味線へと改良された点のうち、もっとも顕著なのは演奏に使う道具です。三弦では義爪を使って演奏するのに対し、三味線は撥を用いて演奏します。これは、三味線の改良の立役者となった人々が目の不自由な音楽家達であるからだと言われています。彼らは義爪の代わりにもともと使用していた琵琶の撥を使い、さらに演奏法に改良を加え、三味線を発展させていきました。

三味線 高価な物 特徴

高価な楽器としてあまりにも有名なものといえば、バイオリンの名器である「ストラディバリウス」が挙げられます。一般に、楽器では材質や職人の腕により値段に差が生じるものです。これは三味線でも同じであり、初心者向けの安価なものはフルセットで10万円ほどである一方、最高級品になると200から300万円ほど、と20から30倍も値段に開きが見られます。

三味線の値段を決定するもののひとつは、使われる木材の種類です。一般的に、初心者向けのモデルでは棹に花梨材が用いられています。三味線は木材が硬いほど良い音を出すとされていますので、当然、より高いものは花梨よりも良い音を出すことができ、かつ見た目も美しくなります。花梨材のほかには、紫檀や紅木が用いられ、とくに紅木製のものが最高級とされます。

三味線における木材の最高峰である紅木と呼ばれるインド原産のマメの仲間の植物です。この木はワインレッドという色の美しさに加え、ものによっては「トチ」と呼ばれる美しい模様が出ます。見た目の美しさと音質の良さから、三味線の高級品はすべてが棹に紅木を用いています。

音質をよくする工夫として、棹の次の部分に金を入れる「金細」、そして花梨材の銅の部分に細工を施す「あや杉」があります。

このほかに、撥や糸巻きにつかわれる材質によっても値段が変わることもあります。とくに糸巻きは直接音質に影響しない部分であるため、安価に済ませるにはプラスチック製のものを選びます。しかし、見た目もなどにこだわる場合、高級木材である黒檀、象牙などを選ぶと値段は跳ね上がります。

現在のところ、美しいトチの入った紅木棹、金細、あや杉と三拍子揃った最高級の三味線は200万円以上の値段で取引されています。また、棹の材料となる紅木は、現在ワシントン条約の付属書Ⅱ類に指定されていること、中国で高級家具の材料として人気が高騰していること、などをふまえると、最高級の三味線の値段はまだまだ上がるかもしれません。

三味線の種類

三味線は、棹の種類により太棹、中棹、細棹の3種類に分けることができます。ただし、音調は駒や撥の種類によっても変化するため、細棹に分類されているからといって全てが同じ特徴を持つというわけではありません。種類によって用いる場面や演奏が分けられているのが三味線の特徴です。太棹はその名の通り棹が太くて胴も大きな三味線を指し、義太夫節や津軽三味線に用いられています。

どのくらいの太さを「太棹」とするか、「細棹」とするかは、地域や音楽のジャンルで多少異なります。たとえば、細棹は長唄を中心に用いられています。長唄は歌舞伎の伴奏から派生したもので、唄を中心としています。こちらに用いられているのは「細棹」という種類の三味線で、太鼓や笛などのお囃子とともに演奏され、胴、棹の太さは2。5センチメートルほどです。

地唄や民謡などを演奏する場合は、「中棹」という種類の三味線が使われています。こちらは棹の太さが3センチメートルほどで、民謡と琴との伴奏、合奏などで利用されます。

これらに対し、津軽三味線に代表される「太棹」は、迫力のある音を出すことができるという特徴があります。そのため、伴奏や合奏ではなく独奏をする場合に用いられます。

棹の太さを基準とするほか、素材によっても三味線は分けられます。三味線の棹には花梨、紫檀、紅木が用いられ、堅いほどよい音色がし、高級とされています。花梨は薄茶色をおび、4種類の中では最も安価で初心者向けの素材です。紫檀は黒紅紫色をし、花梨よりも値段がはるため、初心者というよりは中級以上の方向けです。紅木は3種類の中でもっとも堅い部類の素材であり、もちろん高級品です。紅木ワインレッドをしており、美しい模様が入るものはさらに価値が上がります。

比較的お手頃である花梨を使った三味線は一式そろえて10万円ほどから販売されています。紅木はおよそ30万前後で流通していますが、その中でも最高級のものは200万円以上とばらつきがあります。